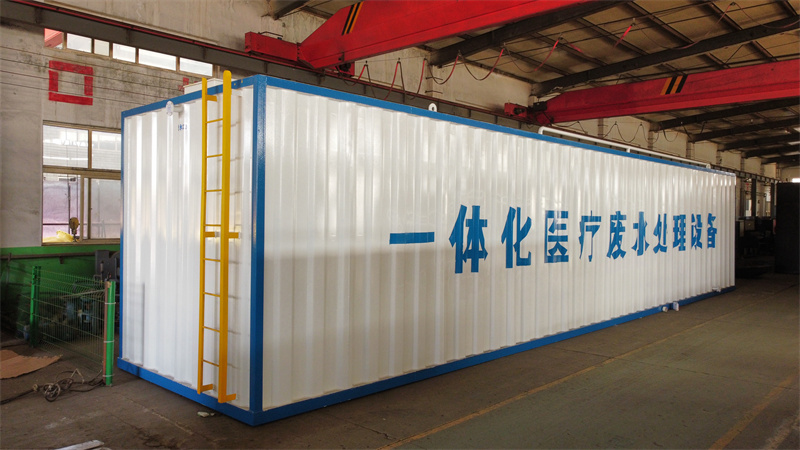

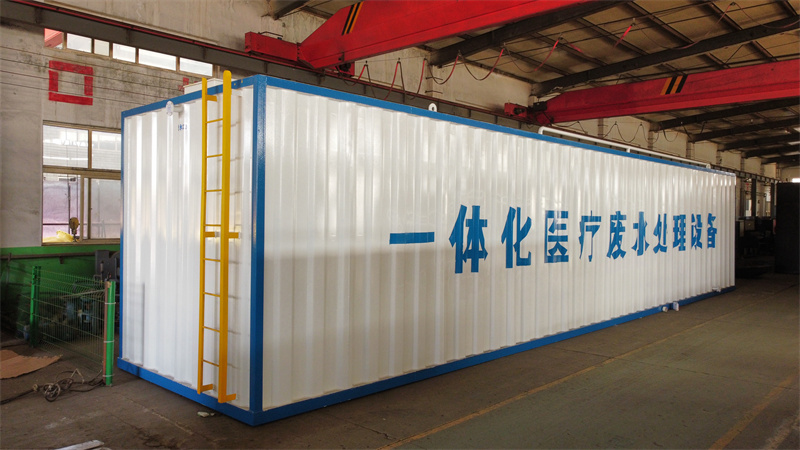

一体式污水处理设备——技术进阶与场景适配的创新实践

随着分散式污水治理需求的精细化发展,一体式污水处理设备已从 “标准化产品” 向 “定制化系统” 演进。其核心竞争力不仅体现在空间集成度上,更在于通过工艺模块化组合、材料性能升级与智能运维技术的融合,实现了 “处理效能、运行成本、环境融合” 的多维平衡,为不同规模、不同水质的污水治理场景提供精准解决方案。

一、技术升级:从基础达标到高效稳定

一体式污水处理设备的技术突破,聚焦于解决传统设备 “抗冲击弱、脱氮除磷效率低、运维复杂” 等痛点,通过工艺革新与部件优化提升综合性能。

强化脱氮除磷技术实现深度净化。针对排放标准收紧(如总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L),设备采用 “分段式生化工艺”:厌氧段设置生物选择器(停留时间 1-2 小时),通过高负荷环境富集聚磷菌,总磷去除率提升至 90%;缺氧段投放缓释碳源(如固态乙酸钠,释放周期 30 天),解决低碳氮比污水(C/N<5)的脱氮难题,总氮去除率从 60% 升至 85%;好氧段采用 “曝气生物滤池(BAF)”,滤料选用轻质陶粒(粒径 3-5mm),比表面积达 500m²/m³ 以上,氨氮去除率稳定在 95% 以上。某社区的 10 吨 / 天设备通过该工艺,出水总氮、总磷分别控制在 12mg/L 和 0.3mg/L,优于一级 A 标准。

抗冲击负荷设计保障系统稳定。设备通过三重措施应对水量水质波动:调节池采用 “折流式 + 潜水搅拌” 组合,水力停留时间延长至 12 小时(传统为 6-8 小时),水质均化效果提升 50%;生化池采用 “弹性污泥负荷” 控制,污泥浓度可在 3000-8000mg/L 动态调整(高浓度进水时自动提高);曝气系统配备 “变频风机 + 溶解氧联动” 装置,溶解氧浓度波动控制在 ±0.5mg/L,避免过度曝气或供氧不足。某商业区的 8 吨 / 天设备,在节假日水量达 15 吨 / 天(超设计值 87%)的情况下,通过抗冲击设计仍保持出水达标,COD 稳定在 60mg/L 以下。

低维护部件选型降低运维强度。格栅机采用 “自清洁转鼓式” 设计,栅隙 1mm,通过水流反冲自动清除杂质,清理周期延长至 7 天(传统格栅为 1-2 天);曝气系统选用 “可提升式曝气盘”,无需排空池体即可更换,维修时间从 8 小时缩短至 2 小时;MBR 膜组件采用 “错流过滤 + 脉冲曝气” 技术,膜污染周期延长至 60 天(传统为 30 天),清洗药剂用量减少 40%。某医院的 5 吨 / 天 MBR 设备,通过低维护设计,年维修次数从 12 次降至 3 次,运维成本降低 60%。

二、场景定制:从通用设计到精准适配

不同场景的污水特性与环境要求差异显著,一体式污水处理设备需通过 “工艺定制 + 结构调整 + 功能优化” 实现深度适配。

高密度城区的 “空间极致利用” 方案。针对城中村、老旧小区等空间狭小的场景,设备采用 “立体集成 + 地埋安装”:处理单元分层布置(上层设备间、下层反应池),占地面积比传统设计减少 30%(10 吨 / 天设备占地仅 6m²);地埋深度 1.8-2.5 米,顶部荷载可达 5 吨 /m²,可直接作为停车位或绿化带;进排管道采用 “侧进侧出” 设计,减少管道占用空间,某小区的 10 吨 / 天设备因紧凑化设计,成功安装于两栋楼之间的 3 米宽夹缝中,解决了无安装空间的难题。

寒冷地区的 “防冻抗寒” 方案。北方地区设备需应对 - 20℃至 - 30℃的低温,采用三重防冻措施:箱体做保温层(50mm 厚聚氨酯发泡,导热系数≤0.024W/(m・K)),确保内部温度≥5℃;曝气系统选用 “低温曝气盘”(工作温度 - 10℃至 50℃),避免低温脆裂;管道采用 “电伴热 + 保温棉” 组合,维持管内水温≥10℃,防止结冰堵塞。某东北农村的 5 吨 / 天设备,在 - 25℃的冬季仍稳定运行,COD 去除率保持在 85% 以上,未出现冻损问题。

旅游景区的 “景观融合 + 回用” 方案。景区设备需兼顾环保功能与景观效果:箱体外观定制为仿岩石、仿木材质,与周边自然景观协调;运行噪音控制在 50 分贝以下(采用低噪音风机 + 隔音罩),不影响游客体验;处理水经 “超滤 + 紫外线消毒” 深度处理后,水质达《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB/T 18921),用于湖面补水、草坪灌溉,某 4A 级景区的 8 吨 / 天设备,回用率达 80%,年减少景区自来水消耗 1500 吨。

偏远地区的 “新能源自给” 方案。针对无电网或电力不稳的场景(如山区、海岛),开发 “太阳能 + 风能” 互补供电设备:光伏板功率按设备能耗的 1.5 倍配置(10 吨 / 天设备配 10kW 光伏板),风力发电机(功率 2-5kW)补充夜间或阴雨天供电;储能电池容量满足 3 天阴雨天气的用电需求,确保设备连续运行;采用 “厌氧 + 人工湿地” 工艺,无需曝气能耗,某海岛的 3 吨 / 天设备通过新能源供电,实现 “零电费” 运行,处理水用于果树灌溉,年增收 5000 元。

三、选型指南:从参数对比到实地验证

选择一体式污水处理设备,需建立 “技术可行性 + 经济合理性 + 运维可控性” 的评估体系,避免决策失误。

技术适配性的量化评估。通过 “四步验证法” 评估设备是否适配场景:第一步,核对 “设计进水水质” 与实际水质的偏差(如 COD、氨氮浓度差应≤20%);第二步,计算 “污染物去除裕度”(设计去除率 - 实际需求去除率应≥10%),确保有缓冲空间;第三步,检查 “设备尺寸” 与安装空间的匹配度(含操作维修空间);第四步,验证 “供电 / 供水条件” 是否满足(如偏远地区需新能源适配)。某项目因未评估水质偏差(实际 COD 是设计值的 1.5 倍),导致设备运行 1 个月即处理效率骤降,需额外投入 8 万元改造。

经济指标的全周期测算。计算 “吨水全成本”(包含设备折旧、运行费、维护费),而非仅看初期投资:10 吨 / 天的 A/O 工艺设备,全周期(15 年)吨水成本约 1.2-1.5 元;MBR 工艺设备约 1.8-2.2 元;农村简易设备约 0.6-0.9 元。同时,评估资源回收收益(如中水回用节省的水费、新能源发电的电费收益),某景区设备通过回用收益,将吨水全成本从 1.8 元降至 1.2 元。

运维能力的匹配性分析。根据运维人员专业水平选择设备:非专业人员(如村民、物业)优先选择 “一键操作 + 故障自检” 的简易设备,避免复杂参数调整;专业运维团队可选择带智能控制的高端设备,发挥其精细化调节优势。要求厂家提供 “运维难度评估表”,包含:每周操作次数、每月维护工时、故障处理复杂度等指标,选择与自身能力匹配的设备。

四、未来趋势:从污染治理到资源循环

一体式污水处理设备正朝着 “低碳化、资源化、数字化” 方向发展,成为绿色经济的重要载体。

低碳技术减少碳足迹。采用 “光伏直驱曝气” 技术(光伏板直接为曝气系统供电,减少储能损耗),能耗降低 30%;开发 “污水 - 沼气 - 电能” 循环链,10 吨 / 天设备的厌氧池年产沼气 300-500m³,可满足设备 10%-15% 的用电需求;设备箱体采用再生材料(如回收塑料 + 玻璃纤维复合),生产阶段碳排放减少 25%。

资源回收创造经济价值。处理水回用率提升至 80% 以上(如作为工业循环水、农业灌溉水),某工业园区的 20 吨 / 天设备年回用收益 2 万元;污泥经好氧发酵(温度 55-65℃维持 7 天)后制成有机肥料(有机质含量≥30%),10 吨 / 天设备年产肥料 1 吨,收益 1000 元;沼气提纯(脱硫、脱碳)后作为清洁能源,热值达 5500kcal/m³,可替代天然气使用。

数字孪生优化运行管理。通过构建设备的数字模型,实时映射物理设备的运行状态,实现:工艺参数的模拟优化(如通过模型测试不同回流比对脱氮的影响)、故障的提前预警(基于振动、温度数据预测设备寿命)、远程运维指导(AR 技术标记维修步骤)。某智慧水务平台的数字孪生系统,使设备运行效率提升 15%,能耗降低 10%。

一体式污水处理设备的选择,本质是选择一套 “与场景共生” 的污水治理生态系统。优质设备不仅能稳定达标,更能通过技术适配降低成本、通过资源回收创造价值、通过智能运维减少麻烦。对于决策者而言,深入了解设备的技术特性与场景适配能力,比单纯比较价格更重要,只有选择真正适合的设备,才能实现 “环保达标 + 经济可行 + 长期稳定” 的治理目标。