污水是怎么处理的?从技术原理到实际应用全指南

污水,作为人类生产生活的必然产物,若不经科学处理,不仅会污染江河湖海,更会通过食物链威胁生态与健康。“污水是怎么处理的” 这一问题,背后涉及多学科技术的协同应用,是环保工程中系统性极强的领域。本文将从技术原理、分类处理方案、关键设备到行业应用场景,全方位解析污水处理的核心逻辑,为读者呈现一套可落地的知识体系。

一、污水处理的底层逻辑:污染物的 “分离” 与 “转化”

无论处理何种污水,其核心逻辑均可归纳为两点:物理 / 化学分离与生物转化。前者通过外力将污染物从水中剥离,后者借助微生物将有害物质转化为无害物质,两者结合实现水质净化。

分离技术:利用污染物与水的物理特性差异(如密度、粒径、溶解度),通过过滤、沉淀、吸附、膜截留等方式将其分离。例如,悬浮物可通过格栅、沉淀池分离,溶解性盐类可通过反渗透膜截留;

转化技术:利用微生物的代谢作用(如好氧呼吸、厌氧发酵),将有机物(如蛋白质、油脂)分解为 CO₂、H₂O 等无机物,将有毒物质转化为无毒物质。例如,氨氮在硝化菌作用下转化为硝酸盐,再经反硝化菌转化为氮气释放到空气中。

这两种逻辑并非孤立存在,而是在处理流程中相互配合 —— 先通过分离技术去除 “大块头” 杂质,再通过转化技术分解 “小分子” 污染物,最终实现水质达标。

二、污水是怎么处理的?分类型处理方案详解

污水的来源不同,污染物成分差异极大,处理方案也需 “对症下药”。以下针对三类典型污水,解析其处理流程与技术重点:

1. 生活污水处理:聚焦有机物与营养物去除

生活污水主要来自家庭、商业场所,含大量有机物(食物残渣、洗涤剂)、氮磷(尿液、粪便)及少量悬浮物,可生化性强(BOD/COD 比值通常>0.5),处理难度较低。

典型流程:

预处理:粗格栅(拦截树枝、塑料袋)→ 细格栅(拦截毛发、纤维)→ 旋流沉砂池(分离砂粒),避免后续设备堵塞;

生物处理:采用 A²/O 工艺(厌氧 + 缺氧 + 好氧),同步实现有机物降解与脱氮除磷 ——

厌氧池:聚磷菌释放磷,为后续吸磷储备能量;

缺氧池:反硝化菌将硝酸盐转化为氮气,去除总氮;

好氧池:曝气供氧,异养菌分解有机物(COD/BOD 去除率>90%),硝化菌将氨氮转化为硝酸盐,聚磷菌过量吸磷;

深度处理:二沉池(分离活性污泥)→ 高效沉淀池(投加 PAC 混凝剂,进一步除磷)→ 紫外线消毒(杀灭大肠杆菌),出水 COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。

优势工艺:对于人口密集区,采用 MBR 膜生物反应器(膜组件替代二沉池),出水浊度<0.1NTU,可直接回用为绿化用水。

2. 工业废水处理:针对性破解行业特征污染物

工业废水成分复杂,需根据行业特性定制方案。以印染废水和电镀废水为例:

印染废水:含染料(难降解、高色度)、助剂(表面活性剂)、重金属(如铜、铬),COD 可达 1000-3000mg/L,BOD/COD<0.3,可生化性差。处理流程:格栅→调节池(均衡水质)→ 铁碳微电解(打开染料分子双键,提升可生化性)→ 水解酸化池(将大分子有机物分解为小分子)→ 好氧生物池(活性污泥法降解有机物)→ 臭氧氧化(脱色,去除残留难降解物质)→ 混凝沉淀池(去除重金属)→ 砂滤池→ 达标排放。

电镀废水:含高浓度重金属(铬、镍、铜)、氰化物、酸碱物质,毒性强,需优先去除重金属。处理流程:分类收集(含铬废水、含氰废水单独处理)→ 酸碱中和(调节 pH 至 6-9)→ 化学沉淀(投加硫化钠、氢氧化钙,使重金属形成沉淀)→ 重金属捕捉器(投加螯合剂,深度去除残留重金属)→ 膜过滤(超滤 + 反渗透,回收水可循环用于电镀清洗)。

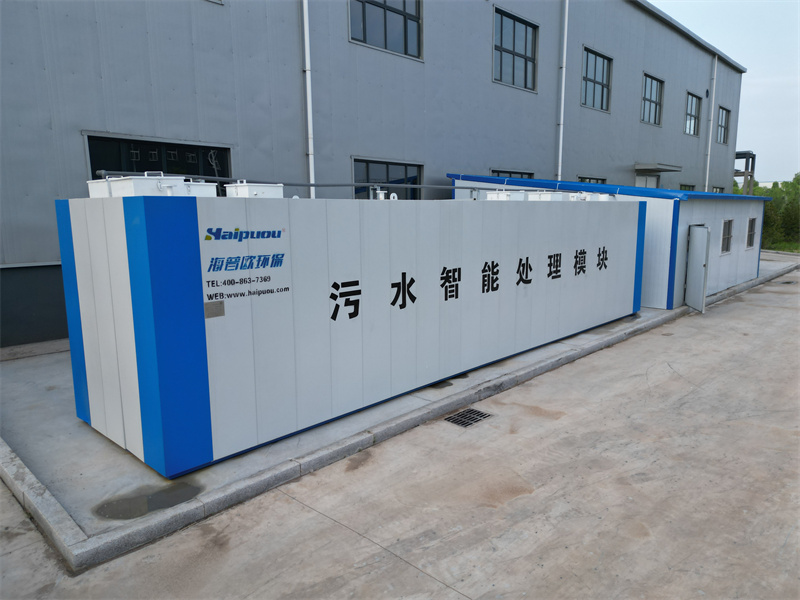

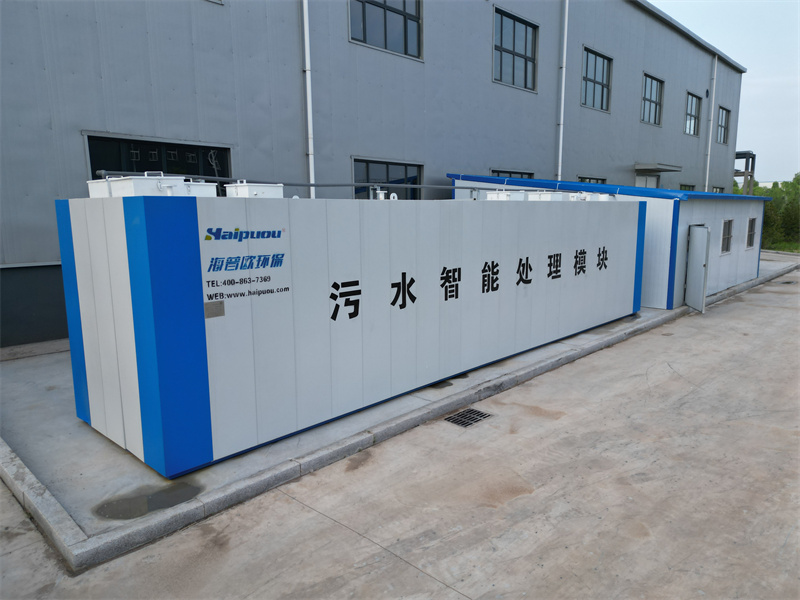

3. 农村生活污水处理:适应分散性与低成本需求

农村污水具有 “量小、分散、水质波动大” 特点,不适宜建设大型管网,需采用模块化、易维护的处理设备。

主流技术:

一体化氧化沟:小型沟渠设计,通过转刷曝气,集生物降解、沉淀于一体,占地面积小,适合 50-500 人村落,出水 COD≤60mg/L;

人工湿地:利用水生植物(芦苇、菖蒲)、基质(碎石、活性炭)和微生物的协同作用净化污水,成本低、景观性好,但需定期收割植物,适合水质要求不高的区域;

三格式化粪池 + 渗滤系统:针对单户家庭,粪便污水经化粪池沉淀发酵后,进入土壤渗滤池,通过土壤吸附和微生物降解净化,运维简单,适合偏远农村。

三、污水处理的核心设备:从 “粗处理” 到 “精过滤”

设备是污水处理的 “硬件基础”,不同阶段需匹配专用设备,确保处理效率:

预处理设备:机械格栅(自动化程度高,栅隙可定制 5-50mm)、螺旋压榨机(压缩格栅拦截的栅渣,含水率降至 60% 以下)、旋流沉砂器(分离效率达 95%,砂水比 1:5)。

生物处理设备:曝气风机(罗茨风机风压 30-80kPa,为好氧池供氧)、潜水推流器(用于缺氧池,搅拌混合液,避免污泥沉淀)、膜组件(MBR 工艺核心,孔径 0.1-0.4μm,截留微生物和悬浮物)。

深度处理设备:厢式压滤机(污泥脱水,滤饼含水率≤75%)、紫外线消毒模块(灯管寿命 8000-10000 小时,杀菌率>99%)、反渗透设备(脱盐率>98%,用于中水回用系统)。

智能化设备:在线监测仪(实时检测 COD、氨氮、pH 值,数据同步至控制系统)、PLC 控制柜(自动调节曝气风量、水泵频率,实现无人值守)。

四、污水处理的常见误区与解决方案

在实际处理中,常因认知偏差导致效果不佳,需规避以下误区:

“生物处理万能论”:认为只要投加微生物就能降解所有污染物。纠正:对于含重金属、强毒性物质(如苯酚、氰化物)的污水,需先通过化学预处理降低毒性(如氰化物可加氯氧化为无毒物质),再进行生物处理。

“污泥不处理直接填埋”:忽视污泥的二次污染风险。规范做法:污泥需经厌氧消化(产沼气回收能源)或好氧堆肥(C/N 比调节至 20-30:1),使重金属稳定化、病原体灭活后,方可用于土地利用。

“处理后水质达标即可随意排放”:忽略排放去向的环境敏感性。原则:若排放至饮用水源保护区,需执行更严格的 “准 IV 类” 标准(COD≤30mg/L、总磷≤0.3mg/L),必要时增加活性炭吸附或高级氧化工艺。

五、污水处理的政策与标准:合规是前提

处理污水需严格遵循国家法规,核心标准包括:

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002):分一级 A、一级 B、二级、三级标准,新建污水厂需至少达到一级 B;

《污水综合排放标准》(GB 8978-1996):针对工业废水,按行业规定排放限值,如造纸工业 COD≤100mg/L(现有企业);

《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(GB 18918-2002 扩展项):根据农村区位(如环境敏感区、非敏感区)制定差异化标准。

政策层面,“十四五” 规划明确要求城市污水处理率达 98% 以上,县城达 90% 以上,推动污水处理从 “达标排放” 向 “资源回收” 转型。

结语

“污水是怎么处理的” 这一问题,没有统一答案,却有明确的技术逻辑 —— 根据污水性质选择 “分离 + 转化” 的组合工艺,匹配合适的设备,并严格遵循标准规范。从生活污水的常规处理到工业废水的专项治理,从城市大型污水厂到农村分散式设施,污水处理的本质是通过技术手段修复水循环的 “健康”,实现人与自然的和谐共生。