地埋式污水处理设备价格揭秘:避开隐性成本,精准测算采购预算

在污水治理项目落地过程中,地埋式污水处理设备价格不仅是采购决策的核心指标,更直接影响项目整体投资回报率。当前市场上设备报价混乱,从几万元到数百万元不等,且暗藏诸多隐性成本,不少采购方因前期预算测算偏差,导致项目中途追加投入。本文从采购全流程视角,深度解析设备价格背后的隐性成本、科学测算方法及预算控制策略,助力采购方精准把控成本,实现高效合规采购。

一、警惕!地埋式污水处理设备价格中的隐性成本陷阱

1. 配置缩水隐性支出

部分厂家为降低报价,采用非标核心部件(如劣质曝气机、低价膜组件),设备初期采购成本虽低,但使用寿命缩短 30%-50%,且故障频发,后期更换部件及停机损失往往超出初期节省成本。

2. 工艺适配不足额外投入

若厂家未结合污水水质(如高浓度有机废水、含重金属废水)定制工艺,设备运行后处理效果不达标,需额外增设预处理或深度处理单元,单套设备追加成本可达 10-50 万元。

3. 运维与能耗隐性成本

低价设备普遍存在能耗偏高问题(如电机功率冗余、曝气效率低),单套设备年均电费比优质设备高 20%-30%;同时,设备易损件更换频繁、售后响应滞后,进一步推高长期运维成本。

4. 政策合规隐性风险成本

不符合最新环保标准的设备(如排放指标不达标、材质不抗腐蚀),可能面临环保部门处罚,整改费用高达设备采购成本的 50%-100%,甚至影响项目正常运营。

二、地埋式污水处理设备价格科学测算方法(附实例)

1. 基础参数精准锁定

核心参数确定:明确日处理量(m³/d)、进水水质指标(COD、BOD、SS 等)、出水排放标准(一级 A/B、地方特殊标准)及设备安装环境(地下水位、土壤性质),这些参数直接决定设备配置与价格区间。

实例参考:日处理量 50m³/d 的生活污水处理设备(一级 B 标准),基础配置报价约 15-25 万元;若升级至一级 A 标准,因需增设深度处理单元,价格上浮至 25-40 万元。

2. 全生命周期成本测算

计算公式:设备总成本 = 采购成本 + 安装调试成本 + 年均运维成本 × 使用年限 + 能耗成本 × 使用年限 - 设备残值

关键提醒:采购时需要求厂家提供详细能耗数据(日均耗电量、药剂消耗量)及易损件更换周期与价格,避免仅关注初始采购价。

3. 不同场景价格测算差异

生活污水场景:水质稳定,工艺简单,100m³/d 设备全生命周期(10 年)总成本约 50-80 万元,年均成本 5-8 万元。

工业废水场景:以食品加工废水为例,100m³/d 设备因工艺复杂(需破乳、厌氧预处理),全生命周期总成本约 100-150 万元,年均成本 10-15 万元。

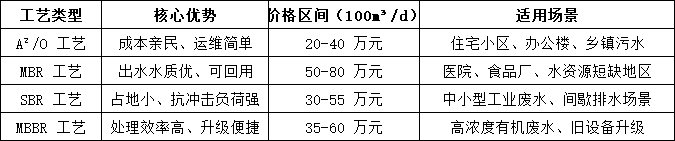

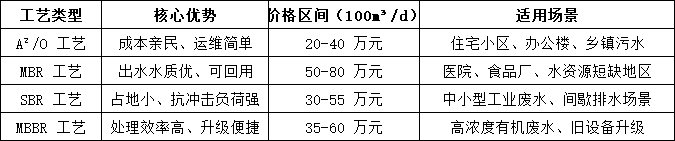

三、不同类型地埋式污水处理设备价格对比与选型建议

1. 按工艺类型价格对比

2. 选型核心原则

2. 选型核心原则

匹配水质与标准:工业重污染废水优先选择 MBR、MBBR 工艺;生活污水或低浓度废水可选 A²/O 工艺,降低初期投入。

平衡短期与长期成本:若项目运营周期超过 5 年,建议选择优质品牌设备,虽采购价高 15%-30%,但年均运维与能耗成本可降低 20%-40%。

四、2024 年地埋式污水处理设备采购预算控制实战技巧

1. 源头厂家直采降本

直接对接生产厂家,跳过代理商、经销商等中间环节,可减少 10%-25% 的中间加价,同时要求厂家提供定制化方案,避免过度配置导致成本浪费。

2. 批量采购与集中招标

多个项目集中采购或联合其他单位批量招标,可获得厂家更大幅度让利(通常 10%-20%),同时降低运输与安装调试的单位成本。

3. 合同条款精细化控本

明确质保与售后:签订不少于 2 年的质保合同,约定售后响应时限(24 小时内上门),避免后期维修扯皮增加成本。

绑定处理效果承诺:合同中注明出水水质达标指标,若未达标,厂家需无偿整改或赔偿损失,规避合规风险成本。

4. 政策补贴与节能选型

申请环保补贴:部分地区对污水治理设备采购给予 10%-30% 的补贴,提前了解当地政策可直接降低实际投入。

优先选节能设备:选择一级能效电机、高效曝气系统的设备,虽采购价高 5%-10%,但年均能耗成本可降低 15%-20%,长期收益显著。

五、未来市场价格走向与采购布局建议

成本端支撑价格稳升:钢材、膜材料等原材料价格波动及环保标准升级,将推动设备价格持续小幅上涨,预计 2024-2025 年行业均价涨幅维持在 6%-10%。

智能化设备溢价扩大:搭载物联网监测、远程运维系统的智能设备,因技术投入增加,价格比普通设备高 20%-30%,但可降低人工运维成本,适合长期运营项目。

采购时机选择:建议在每年 11 月 - 次年 2 月行业淡季采购,此时厂家产能充足,报价优惠幅度较大,且可避开旺季安装工期紧张的问题。

地埋式污水处理设备采购需摒弃 “只看报价” 的单一思维,从全生命周期成本视角出发,结合水质、标准、运维等核心因素综合评估,才能实现成本与效果的最优平衡。未来,随着市场规范化与技术升级,设备价格透明度将进一步提升,精准测算与科学选型将成为采购核心竞争力。